Roberto Latini brings to the stage a tragedy that questions us about the horrors of our times. As part of the Ostia Antica Theater Festival-the sense of the past-the play focuses on the theme of justice and rebellion

By Rosalba Panzieri

Sophocles' Antigone is a tragedy that has ridden millennia without losing any of its fruitful force, making eternally alive the heroine who agrees to die to serve millenarian values rather than live obeying dictatorial edicts. So alive is Antigone, so necessary, that she has been translated and adapted into 1530 versions, according to George Steiner's testimony in his 1984 essay "The Antigones." From Euripides to Brecht, from Hordelin to Living Theatre, from Hegel to Kierkegaard, from Nietzsche to Freud, each interpretation of Antigone does not exhaust the richness of the myth, but embodies some of the tragic oppositions of the human condition. Under the sky of Ostia Antica, on the stage of the Roman Theater Roberto Latini brought to the stage an Antigone that has shoes of our measure, that of Jean Anouil. Anouilh's Antigone, while inspired by Sophocles' tragedy, radically detaches itself to bring modern and deeply human characters to the stage. This is why it is a courageous operation to inscribe her in the theme "the sense of the past" of the Ostia Antica Festival Theater. This Antigone resembles us, far from the whole, highest, incorruptible ideality of the creature thought of by Sophocles, she lives within lower horizons, in a world where "evil is easy and good unattainable" as Giovanni Giudici wrote. Precisely because of this verisimilitude with our own weaknesses, with the half-mast conscience we carry about contemporary horror, which we have learned to chew on, Anouil knows how to question us. Set in occupied France, the tragedy becomes a powerful metaphor for resistance against authority, investigating the eternal conflict between law and conscience.

Antigone in the ruins of Ostia Antica walks on our consciousness

Within our times new hells have been created, monuments erected to the unlearned lessons of the past, spewing the innocent blood of human beings, often children. Such cathedrals of pain loom above every horizon, habituating our gaze to their presence, persuading us to live with the horror. We are well told by this Antigone who also rebels against the corruption of the gaze, before conniving silence. "What will it be, my happiness? What happy woman will little Antigone become? What miseries will she also have to accomplish, day by day, to snatch with her teeth her little shred of happiness? Tell me, to whom shall she lie, to whom shall she smile, to whom shall she sell herself? Who will she have to let die by turning her eyes away?" In this response to Creon, Antigone raises the same question to us.

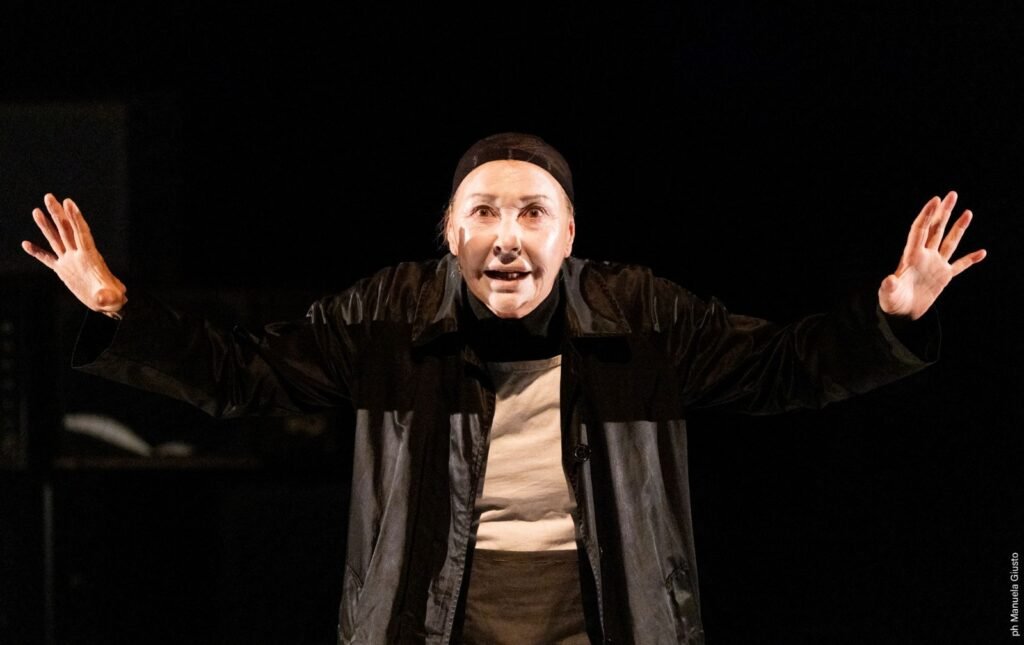

Director Roberto Latini, himself playing the role of Antigone, achieves an excellent dialogue on the human conceived as a multi-voice soliloquy, an intimate and secret confession that reveals human lecontradradictions in a continuous confrontation with ourselves, between reason and justice, human laws and moral laws. The play features the performance of Manuela Kusterman (Nurturer e choir), Silvia Battaglio (Ismene e messenger), Ilaria Drago (Emone e guards) and Francesca Mazza (Creon), for a co-production of La Fabbrica dell'Attore teatro Vascello with Teatro di Roma.

"Antigone serves to console us," says Roberto Latini, "We have evoked her, imagined her, measured her to our little. We have held her, prayed to her, released her in our hearts. We have told her, whenever we could. We have rewritten her with the new words we have learned by living, dying in daily failure, knowing that every variation is already Theater. The gift we bear is a promise, and Anouilh's is an Antigone that speaks to us from so close we could almost embrace her. We hear her say of us in every language, and we understand everything, every nuance, silence, breath."

Anouil recounts the torment of thehuman being contemporary

Antigone is no longer the upright and austere heroine, but an insecure and restless girl, searching for meaning and her own voice, torn between the desire to assert herself and the fear of death. Creon is also transformed: he is not a tyrant, but a pragmatic man trying to save Antigone. The conflict between the two no longer represents a stark ideological contrast, but a dialogue of contradictory souls in search of meaning. With intense and thoughtful dialogues, Anouilh shows characters who are alive, vulnerable, and open to a thousand interpretations, capable of making the drama vibrate beyond time and historical context. Her Antigone, born in the darkness of war, continues to speak to audiences through her deep humanity and ambiguity.

The genesis of Anoui's Antigonel

On February 6, 1944, Jean Anouilh's Antigone is staged in occupied Paris at the Théâtre de l'Atelier. The reception is frosty, but the play generates strong reactions: some see it as a symbol of Resistance, others as a justification of power. The debate is heated, fueled by the fact that German censorship had not affected it, causing the author to be suspected of collaborationism. In reality, Anouilh had modified the text to avoid censorship, as posthumous letters reveal. In one reply, he allows the distribution of Resistance leaflets, but remains ambiguous and does not take a political position. He intervened publicly only in 1945 in defense of Robert Brasillach, a writer and journalist,sentenced to death for collaborationism, expressing fear of the excesses of the purge. After years of silence, he clarified in 1978 that his Antigone was born as an emotional response to the tragedy of the time, particularly the posters of résistants shot by the Nazis